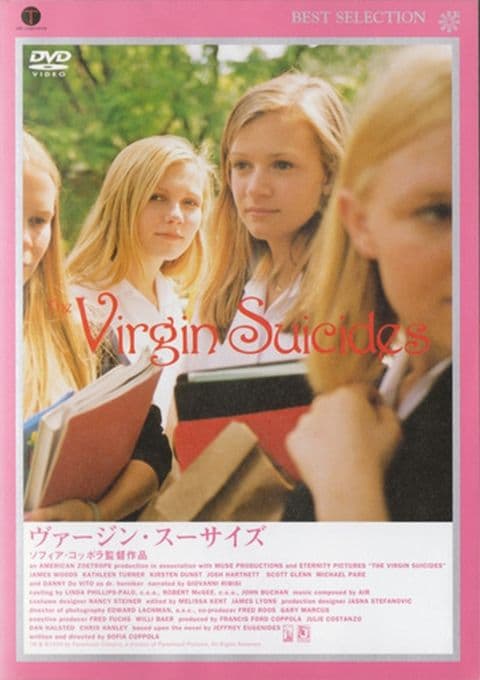

どうして少女たちは“生”を実感できず、死”に憧れてしまうのだろう『ヴァージン・スーサイズ』

次に紹介するのは、繊細な少女像と映像美で綴るソフィア・コッポラの初監督作品。

そのタイトルの通り、“処女たちの自殺”を描いた物語です。

ストーリー

1970年代、敬虔なクリスチャンの家庭で生まれ育った美しい五人姉妹。近所の少年たちは誰もが彼女たちに憧れていた。

ところが、末娘のセシリア(ハンナ・ハル)がある日突然自殺を図り、さらに四女のラックス(キルスティン・ダンスト)がボーイフレンドと過ちを犯したことで、少女たちの運命が揺らぎ始める――。

Amy L. Riddle

Amy L. Riddle映像美に埋もれる、少女だった頃の初々しい記憶の数々

五人の少女が自ら死を遂げるという衝撃的な内容であるにも関わらず、その映像は極めて美しい。

ただ、それは絶望を水で淡く薄まらせるような効果をもたらさない。瑞々しい彼女たちの姿が、より一層その儚さを際立たせているようにも思える。

しかし、そこに映し出されるのは誰もが経験したであろう記憶の断片。

初めて異性と手を繋いだり、背伸びして大人の階段を上ろうとパーティーに繰り出したり、お酒の味を覚えたり……。

確実に“生”の喜びが描かれているからこそ、その絶望の輪郭がくっきりと現れるのです。

厳格な母により、外出を禁じられた少女たち。レコードをすべて棄てるように命じられた彼女たちが、受話器越しに音楽を聴くシーンは胸に迫るものがある。

思春期の自由が奪われたとき、新たな自由を得る瞬間はいつだって感動的なのです。

ひょっとすると彼女たちにとって“死”とは、自由の最たるものなのでしょうか。

この絶望、男に分かってたまるものか

本作は回想劇で綴られている。それも近所に住む男の子の、あくまで男性目線で。

男たちには彼女らがなぜ死に至ったのか、大人になっても分からない。

五人姉妹の心情がまるで理解ができないことが大前提で物語が進んでいることが、その死をよりミステリアスな印象にしている。

誰もが「何も死ぬほどじゃないでしょ」と思ってしまう。

それほど思春期の少女というものは異星人のようで、怪物のようで、幽霊のようで別次元の生き物であると言わんばかりに。

悲しむことはないのに強引に悲しんだり、日常の中で無理矢理絶望を見出す。退屈がそうさせているのか、若さ故か。

かつて少女だった頃のそういった癖を忘れてしまい、彼女たちの心情を理解できないのであれば、もう大人になってしまったということなのかもしれません。